夏の夜空で、静かに、でも確かに活動している流星群があります。

それが「みずがめ座δ南流星群」です。

2026年のみずがめ座δ南流星群は、7月中旬から8月下旬にかけて活動し、ピークは7月30日〜31日ごろと予想されています。

条件がよければ、1時間に20個前後の流星が見える可能性もあります。

ただし、三大流星群のような派手さはありません。

- 派手ではないけれど、条件しだいでしっかり見える

- 夏の流星シーズンの始まりを感じられる

- 観測の練習にも向いていて、次の流星群がもっと楽しくなる

この記事では、2026年の観測条件を整理しながら、なぜこの流星群が「知っておく価値のある流星群」なのかを、科学的な視点でわかりやすく解説します。

それでは次に、2026年の観測データを一覧表でサクッと確認していきましょう。

2026年 みずがめ座δ南流星群:観測データ一覧(日本向け)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 流星群名 | みずがめ座δ南流星群(Southern δ-Aquariids/SDA) |

| 活動期間 | 7月12日〜8月23日ごろ |

| 極大(ピーク) | 7月31日ごろ(※前後数日も同規模になりやすい) |

| 観測ピーク | 7月28日〜8月1日の「夜の暗い時間帯」全体(数日ズラし推奨) |

| おすすめ時間帯 | 深夜〜明け方(午前0時〜4時ごろ/放射点が上がり、流星が増えやすい) |

| 月齢・月明かり |  月齢16〜17前後 月齢16〜17前後月がかなり明るい(条件は悪め) |

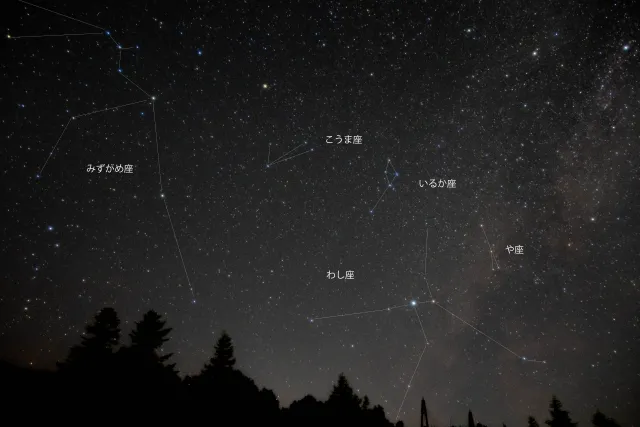

| 放射点 | みずがめ座付近(南寄り) |

| 1時間あたりの流星数(目安) | 理想条件(暗い空)ではZHR 20前後が目安。ただし日本では放射点が低く、体感は控えめになりやすい |

| 観測のコツ(要点) | 月を視界に入れない方向を向く/空が広く暗い場所で目を慣らす |

- 2026年の注意点:ピーク付近は月明かりが強め。ピーク当日にこだわらず、数日ズラして「暗い時間」を狙うほうが満足度が上がりやすいです。

- 活動期間が長めなので、夏の夜空で「流星シーズンに入った感」を味わいやすい流星群です。

それでは次に、みずがめ座δ南流星群とはどんな流星群なのか(特徴・なぜ「南」なのか)を見ていきましょう。

みずがめ座δ南流星群とは?(“地味だけど強い”夏の流星群)

みずがめ座δ南流星群は、毎年7月後半〜8月上旬にかけて見やすくなる、夏の定番流星群です。

三大流星群ほどド派手ではありません。

けれど天文ファンが毎年気にするのは、活動が長く、数日〜1週間ほど「そこそこ流れる夜」が続きやすいからです。

みずがめ座δ南流星群の「性格」

流星が比較的「淡い」ことが多い

明るい火球よりも、スッ…と短く流れるタイプが中心です。

そのため、月明かりが強い年は不利になりやすい特徴があります。

「ピークがハッキリしない」ことで有名

一晩だけ爆発的に増えるというより、数夜にわたって安定して出現しやすい流星群です。

「極大日=その夜しかチャンスがない!」になりにくいのは、うれしいポイントです。

日本では「南の低空」がカギ

放射点が南寄りのため、日本では高く上がりにくい流星群です。

つまり、空の暗さや視界の広さで見え方に差が出やすいのが特徴です。

「δ(デルタ)」って何?

星座の星には、明るい順にギリシャ文字で名前が付けられています。

δ(デルタ)もその一つで、「みずがめ座のδ星の近くから流星が飛び出して見える」ことから、この名前が付いています。

※実際に流星が生まれる場所ではなく、そう見える方向を示す点(=放射点)です。

どうして「南(Southern)」が付くの?

「みずがめ座δ流星群」には、放射点の位置が少し異なるグループがあります。代表的なのが、次の2つです。

- みずがめ座δ南流星群(Southern δ-Aquariids)

- みずがめ座δ北流星群(Northern δ-Aquariids)

今回の記事で扱っているのは、毎年の出現が比較的安定している「南」の流星群です。

母天体はだれ?(実はちょっとロマン)

みずがめ座δ南流星群は、母天体(元になる彗星や小天体)がはっきり確定していない流星群としても知られています。

ただし、有力な候補として 96P/マクホルツ彗星 が挙げられることがあります。

つまり私たちは、はるか昔に彗星が落としていったチリの流れを、地球ごと毎年通過しているわけです。

そう考えると、夜空を流れる一筋の光も、少し違って見えてきますね。

流星群は一般に、夜の後半から明け方にかけて見えやすくなるという共通の性質があります。

これは、地球の動きによるものです。

それをふまえたうえで、2026年のみずがめ座δ南流星群は「見やすい年」なのか、それとも「注意が必要な年」なのかを、次のセクションで詳しく見ていきましょう。

2026年は見やすい?見にくい?(月・条件評価)

結論から言うと、2026年のみずがめ座δ南流星群は「条件には注意が必要な年」です。

最大の理由は、ピーク付近の月明かりにあります。

2026年は「月」が最大のポイント

2026年のみずがめ座δ南流星群のピークは7月31日ごろと予想されていますが、この時期の月はほぼ満月に近い明るさになります。

- 月明かりが強い → 淡い流星が見えにくい

- もともと明るい流星が少なめな流星群

- そのため、条件の影響を受けやすい年

三大流星群のように明るい流星が多い流星群であれば、月があってもそれなりに楽しめます。

しかし、みずがめ座δ南流星群は「暗い空ほど本領を発揮するタイプ」なので、2026年はやや不利と言えます。

それでも「がっかり年」ではない理由

ただし、2026年がまったく期待できない年というわけではありません。

この流星群には、次のような特徴があります。

- 活動期間が長い(約1か月以上)

- ピーク前後でも、出現数が大きく落ちにくい

- 「一晩限定」の流星群ではない

そのため、ピーク当日にこだわらず、数日ずらして観測することで、月明かりの影響をある程度避けることができます。

2026年のおすすめ戦略

- ピーク日前後(7月28日〜8月1日)を広く狙う

- 月が低い時間帯・沈んだ後を意識する

- 月を背にして、できるだけ暗い方向の空を見る

「ピークの夜だけを見る」のではなく、条件のよい夜と時間帯を選ぶことが、2026年の満足度を左右します。

次は、こうした条件をふまえたうえで、実際にどう見れば流星を見逃しにくいのか、観測のコツを整理していきましょう。

見逃さないための観測のコツ(初心者〜中級者向け)

みずがめ座δ南流星群は、コツを押さえるかどうかで見える数に差が出やすい流星群です。

特に2026年は月明かりの影響があるため、「見方」そのものが重要になります。

方角は「放射点」を気にしすぎなくてOK

流星は、放射点(みずがめ座付近)から放射状に飛び出して見えますが、実際に流星が見えるのは空のあちこちです。

- 放射点そのものを見る必要はない

- 月や街明かりの少ない方向を優先

- 空が広く見渡せる場所が有利

2026年は月が明るいため、月を視界に入れない方向を向くだけでも、見え方が大きく変わります。

「目を慣らす」だけで見える数は増える

夜空を見るとき、目が暗さに慣れるまでには20〜30分ほどかかります。

この時間を取れるかどうかで、見える流星の数は大きく変わります。

- スマホ画面をなるべく見ない

- 白いライトは使わない

- 必要なら赤いライトを使用

「しばらく何も見えないな…」と思ってからが、本番です。

寝転んで見るのが、いちばん楽で確実

流星観測は、双眼鏡や望遠鏡は必要ありません。

むしろ、肉眼で空を広く見るほうが有利です。

- レジャーシートや簡易チェアを使う

- 首や肩が疲れにくい姿勢を作る

- 長時間、同じ空を見続けられる

「観測」というより、星空を眺める感覚で構えるほうが、結果的に流星に出会いやすくなります。

2026年ならではのワンポイント

2026年は月明かりの影響が大きいため、次の点を特に意識しましょう。

- ピーク当日にこだわらない

- 月が低い時間帯・沈んだ後を狙う

- 1時間だけでも「条件のよい時間」を選ぶ

短時間でも条件がよければ、「1つも見えなかった夜」になりにくくなります。

最後に、ここまでのポイントをまとめて、2026年のみずがめ座δ南流星群の楽しみ方を振り返りましょう。

まとめ:2026年のみずがめ座δ南流星群を楽しむポイント

2026年のみずがめ座δ南流星群は、条件には注意が必要な年です。

ピーク付近は月明かりが強く、派手な流星群のような見え方は期待しにくいかもしれません。

ただし、この流星群には次のような強みがあります。

- 活動期間が長く、チャンスが一晩に限られない

- ピーク前後でも、安定して流れ星が現れやすい

- 夏の流星シーズンの始まりを感じられる

2026年は、ピーク当日にこだわらず、月の位置や空の暗さを優先して観測することが、満足度を高めるコツになります。

大流星群のような「数の迫力」はなくても、静かな夜空をじっくり眺める楽しさがあるのが、みずがめ座δ南流星群の魅力です。