「この文字、こんな形だったっけ?」そんな風に感じたことはありませんか?

じっと見つめるほど、形が変に見えてきて意味が分からなくなるこの現象は、「ゲシュタルト崩壊」と呼ばれます。

普段気にも留めない文字や図形が不思議な体験を通して、私たちの脳がどのように物事を捉えているのかを教えてくれるこの現象。

実は、心理学やデザイン、教育など幅広い分野で応用され、意外な効果をもたらしています。

この記事では、ゲシュタルト崩壊の仕組みをわかりやすく解説し、その面白さや実生活での活用例をご紹介します。

この記事を読んでいただくことで、日常の中に潜む「脳と視覚の不思議」を発見し、学びと楽しさを得られるはずです。

さて、ゲシュタルト崩壊の世界を覗いてみませんか?

はじめに:ゲシュタルト崩壊とは?

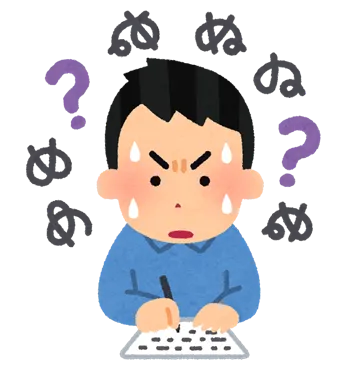

漢字が変に見える!?日常で体験する謎の現象

「この漢字、こんな形だったっけ?」と感じたことはありませんか?勉強中に単語を繰り返し書いていると、いつの間にか文字の形が奇妙に見えたり、何かが違うと感じたりする現象です。

この不思議な体験は「ゲシュタルト崩壊」と呼ばれています。

例えば、「借」や「傷」のような複雑な漢字をじっと見ていると、全体の形が分からなくなり、部首や細かい部分だけが目立つように感じることがあります。

ゲシュタルト崩壊って何?名前の由来と基本の仕組み

「ゲシュタルト」という言葉は、ドイツ語で「形」や「構造」を意味します。

これは、ゲシュタルト心理学という学問分野から生まれた言葉で、「全体としての形」を捉える人間の認知能力に関係しています。

ゲシュタルト崩壊とは、その「全体を捉える力」が部分的に崩れ、個々の要素ばかりが目立つようになる現象です。

この名前が示す通り、元々は心理学の研究において観察されたもので、特に文字や図形などの視覚的な刺激に関連しています。

なぜゲシュタルト崩壊に興味を持つのか?

私たちの日常の中で、この現象に気づくことはあまり多くありませんが、改めて考えるととても不思議です。

単なる文字や図形が、見つめ続けるだけで形を失うように見えるのは、脳の認知機能に関係していると考えられます。

現象としては身近でありながら、解明されていない部分が多いため、心理学や脳科学の世界でも興味深い研究対象となっています。

ゲシュタルト崩壊の科学的背景

ゲシュタルト心理学とは?その理論的な出発点

ゲシュタルト崩壊を理解するには、まず「ゲシュタルト心理学」について知る必要があります。

この心理学分野は20世紀初頭にドイツで誕生し、人間がどのようにして物事を「全体」として認識するのかを研究する学問です。

例えば、私たちは写真やイラストを細部ではなく、全体として意味ある形として捉えます。

この「全体性」を重視するのがゲシュタルト心理学の基本です。

しかし、ゲシュタルト崩壊が起きると、この全体を捉える力が部分的に崩壊し、視覚的な要素がバラバラに見えるようになります。

これは、脳が全体と部分を調和させて情報を処理する仕組みが一時的に乱れるためだと考えられています。

脳の働きと視覚情報処理のメカニズム

脳は、視覚を通じて入ってくる情報を処理する際、「全体を見る力」と「部分を見る力」を巧みに使い分けています。

例えば、漢字を読むとき、私たちの脳はまずその全体の形を認識し、それから細かい部分を確認するというプロセスを踏みます。

しかし、特定の文字や図形を長時間凝視すると、このバランスが崩れ、細かい部分だけが強調されてしまいます。

その結果、「この形は本当に正しいのか?」と混乱が生じるのです。

解明されていない部分と研究の最前線

現在、ゲシュタルト崩壊の正確なメカニズムはまだ完全には解明されていません。

一部の研究では、脳の「視覚野」と呼ばれる領域や、情報を統合する「前頭葉」が関与している可能性が示されています。

また、崩壊が起きやすい条件についても研究が進んでいます。

たとえば、複雑な漢字や図形、繰り返し見ること、そして集中している状態などが影響すると考えられています。

ゲシュタルト崩壊の心理学的意義

この現象は、ただの視覚的な錯覚ではなく、人間の認知機能を探る鍵となる重要な現象とされています。

全体と部分のバランスが崩れることで、脳が情報をどう処理しているのかを深く理解するきっかけになります。

また、日常生活の中で私たちが当たり前のように使っている「全体を見る力」の重要性を再認識することにもつながります。

漢字とゲシュタルト崩壊の関係

なぜ漢字はゲシュタルト崩壊しやすいのか?

漢字は他の文字や記号と比べて、特にゲシュタルト崩壊が起こりやすいとされています。

その理由は、その複雑な構造にあります。

漢字は部首や構成要素が複数組み合わさってできており、全体を認識する際には脳が多くの情報を処理しなければなりません。

例えば、「借」という漢字を見てみましょう。

この文字は「亻」と「昔」という二つの部分から成り立っています。

普段なら私たちの脳はこれをひとまとまりの「借」という形として認識します。

しかし、この漢字を長時間見続けると、全体の形ではなく「亻」や「昔」という細かい部分が目立ち始め、「借」という全体の意味が分からなくなることがあります。

崩壊しやすい漢字の特徴と実例

特にゲシュタルト崩壊しやすい漢字には、以下のような特徴があります:

- 複雑な構造: 部首やパーツが多い漢字(例: 「縦」「環」など)。

- 似たパーツの繰り返し: 同じような形の要素が含まれている漢字(例: 「森」「轟」など)。

- 意味のつながりが見えにくいもの: 部首と全体の意味が直感的に結びつかない漢字(例: 「傷」「債」など)。

例えば、「傷」という漢字を長時間見つめていると、「倉」と「刂」という部分が強調され、全体がバラバラに見えることがあります。

この現象は、脳が複雑な情報を一時的に処理しきれなくなることで起こると考えられます。

体験!ゲシュタルト崩壊を試してみよう

実際にゲシュタルト崩壊を体験してみませんか?次の漢字を30秒間じっと見つめてください。

どうでしょうか?

じっと見つめ続けると、「糸」や「彳」という部分が独立して見え、全体の形が不安定になってくるかもしれません。

このような体験を通じて、ゲシュタルト崩壊の不思議さをさらに実感できるでしょう。

漢字とゲシュタルト崩壊の心理学的意味

漢字が崩壊しやすいという事実は、日本語特有の文字文化や視覚的認知の仕組みを探るヒントになります。

漢字の構造の複雑さが、私たちの脳の視覚処理にどのような負担を与えているのかを考えると、言語と脳科学の関係に興味が広がるかもしれません。

ゲシュタルト崩壊の他の例

漢字以外でも起こるゲシュタルト崩壊

ゲシュタルト崩壊は漢字だけの現象ではありません。

視覚的な情報が一定時間繰り返し脳に送り込まれると、他の文字や図形でも同様の現象が起こることが確認されています。

例えば、英単語を長時間見続けると、それが単語として認識できなくなり、ただのアルファベットの並びに見えてしまうことがあります。

たとえば

という単語を繰り返し声に出したり見つめたりしていると、「a」「p」「l」などの個々の文字に意識が向き、単語全体の意味が崩れる感覚を味わうことがあるでしょう。

また、数字の羅列や図形も同じようにゲシュタルト崩壊を起こします。

例えば、

という数字を長時間見つめると、数字の1が単なる記号のように見えてくる場合があります。

これらの現象は、漢字と同じく脳が全体と部分を統合して処理する力が一時的に混乱していることを示しています。

他言語や文化におけるゲシュタルト崩壊

ゲシュタルト崩壊は日本語や漢字だけで起きる現象ではありません。

他言語や文化においても類似の体験が報告されています。

たとえば、アルファベットを日常的に使用する英語圏の人々でも、特定の単語を見続けて崩壊が起こることがあります。

また、アラビア文字やハングル文字といった異なる文字体系でも、似たような崩壊現象が観察されています。

これらの現象は、文字が何であるかにかかわらず、人間の脳が視覚情報を処理する際に共通して働く仕組みによるものです。

つまり、ゲシュタルト崩壊は文化や言語を超えて普遍的に起きる現象だと言えます。

ゲシュタルト崩壊の実験例と面白い結果

心理学の実験では、ゲシュタルト崩壊が起こる条件を調べる研究が行われています。

たとえば、特定の図形や文字を一定時間凝視させ、その後、参加者がどのように認識を変えるかを記録する方法です。

その結果、単純な形状よりも複雑な構造の方が崩壊しやすいことや、色や配置が変化すると崩壊のしやすさに影響を与えることが分かっています。

また、面白い実験として「トリックアート」が挙げられます。

トリックアートは視覚の錯覚を利用して、見る人の認識を混乱させる芸術ですが、これもゲシュタルト崩壊と密接に関係しています。

全体像を捉えるのが難しい絵やパズルを使えば、ゲシュタルト崩壊が意図的に引き起こされることがあります。

ゲシュタルト崩壊を利用する意外な応用

芸術とデザイン:視覚の限界を超えた創造性

ゲシュタルト崩壊は、芸術やデザインにおいて、視覚的なパズルや複雑な構図を作り出すことで、見る人に新たな発見や視点を提供する手法として利用されています。

特に抽象画やトリックアートでは、見る人の視覚認識を意図的に混乱させたり、新しい発見を促すために、ゲシュタルト崩壊の仕組みを応用しています。

例えば、モーリッツ・エッシャーの作品は、一見普通に見える構図の中に視覚的なパズルを仕込み、見る人が部分と全体の関係性を再評価するよう誘導します。

また、現代デザインにおいても、わざと視覚的に複雑な要素を配置してゲシュタルト崩壊を誘発し、製品や広告に注目を集める手法が用いられています。

これにより、視覚的な「意外性」や「面白さ」を感じさせ、記憶に残る効果を生み出します。

教育と学び:認識のリセットで新しい理解を

教育の場では、ゲシュタルト崩壊を誘発することで、学習者の思考を活性化させ、より深い理解を促すことができます。

一度、全体を捉えられなくなる状況を意図的に作り出すことで、学習者が「なぜ分からないのか」を考え直すきっかけを提供できます。

例えば、数学教育において、複雑な図形を分解して理解させる際、わざと混乱を誘発してから、構造を整理するプロセスを踏ませることで、より深い学びを得られることがあります。

さらに、言語学習でも似たような手法が活用されることがあります。一つの単語や文字の構造をじっくり観察させ、全体の意味から一時的に切り離すことで、新たな気づきを促すのです。

マーケティングと広告:注意を引きつける仕掛け

マーケティングでは、ゲシュタルト崩壊を利用して、消費者の注意を引きつけ、記憶に残る印象を与えることで、製品やサービスの認知度向上を図ることができます。

たとえば、視覚的に奇妙で印象的なロゴやパッケージデザインを作ることで、人々の目を引き、記憶に残るブランドイメージを形成することができます。

また、広告においても、わざと文字やデザインを一部崩し、見る人が「何か違う」と感じるように仕掛けることで、興味を引き起こすことも可能です。

心理療法やリラクゼーションへの応用

ゲシュタルト療法などの心理療法では、ゲシュタルト崩壊の考え方が使われることがあります。

これは、クライアントが自分の考え方や行動パターンにじっくり目を向け、それが固定化していることに気づく手助けをするための方法です。

たとえば、特定の物や感覚に集中し続けると、それまで当たり前だと思っていた見方が変わり、新しい視点が得られることがあります。

この「認識のリセット」は、偏った考え方から抜け出し、物事をさまざまな角度から見るきっかけになると言われています。

その結果、ストレスが軽くなったり、創造力が高まったりする効果が期待できます。

ただし、このようにゲシュタルト崩壊を意図的に起こす方法は、専門的な知識やスキルが必要です。

クライアントの状態や目的に応じた適切な対応が求められ、専門的な知識や技術を持つ人によって慎重に実施されるべきです。

まとめ:ゲシュタルト崩壊が教えてくれる視覚と脳の不思議

ゲシュタルト崩壊は、私たちの脳の認知の限界を示すと同時に、その無限の可能性を教えてくれる現象です。

ゲシュタルト崩壊の魅力

ゲシュタルト崩壊は、日常生活の中で誰もが体験する可能性のある、不思議で身近な現象です。

漢字や英単語を見続けているうちに形が変に見えたり、意味が分からなくなったりする体験は、単なる錯覚ではなく、脳の認知機能が一時的に混乱している結果です。

これは、私たちの脳がどのようにして「全体と部分」を見分け、理解しているのかを示しており、視覚や認知の仕組みを学ぶうえで重要なヒントを与えてくれます。

広がる可能性:研究から応用へ

この現象の研究はまだ発展途上ですが、その応用範囲は広がり続けています。

芸術やデザイン、教育、マーケティングなど、私たちの生活の様々な分野で役立てられており、特に視覚的な注意を引きつけたり、新しい視点を提供したりする手段として利用されています。

また、ゲシュタルト崩壊を利用した新しい学習法やリラクゼーション法が開発される可能性もあり、これからの研究に期待が寄せられます。

日常でゲシュタルト崩壊を楽しむ

この現象を身近なものとして楽しむ方法もあります。

たとえば、普段見慣れている文字や図形を意識してじっと見つめ、崩壊の瞬間を体験してみると、脳がどのように情報を処理しているのかを実感できるでしょう。

また、トリックアートやパズルに挑戦することで、ゲシュタルト崩壊を意図的に引き起こし、視覚の新たな可能性を探ることもできます。

この記事を通じて、ゲシュタルト崩壊の面白さやその科学的背景、さらには応用例について深く理解いただけたなら幸いです。

これをきっかけに、日常の中で視覚や脳の働きについて興味を広げていただければと思います。